Project Information

37°35'29"N 126°56'34"E

Location : Seodaemun-gu, Seoul

Year : 2022

Status : academic study

Type : renovation, memorial, fire station

Instructor : Jungmin Nam(OA-Lab)

Co-Instructor : Unchung Na(Nameless Architecture)

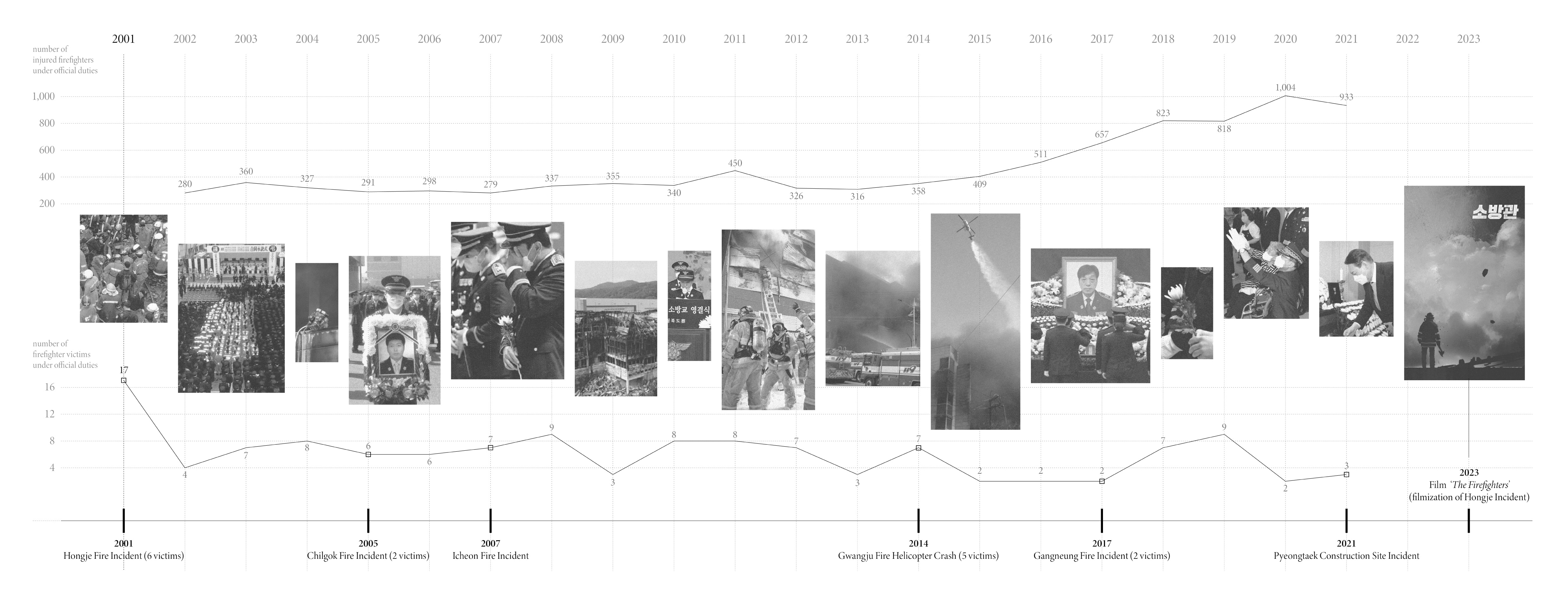

Hongje Firefighting Complex is an engrossing narrative

that recounts the tragic fragment hidden behind the site.

One morning in the

early spring of 2001, when there was heavy snow, six firefighters who were

buried in concrete rubble after a building collapsed in a dawn fire in

Hongje-dong never returned to their families and colleagues. As a result of

this accident, the poor working environment of firefighters was exposed,

firefighting suits were provided to all firefighters, the working style was

changed to the current three shifts, and the Conscripted Firefighters Agency

was established. It is said that firefighting history is divided into before

and after the Hongje fire incident. However, Hongje’s tragedy is still repeated as

another firefighter’s tragedy. The number of casualties during firefighting

duties is generally increasing every year, and the sacrifices and deaths of firefighters

have become deformed in citizens’ daily lives.

홍제 소방문화단지는 홍제 이면에 숨겨진 비극적 편린을 서사화하는 내러티브이다.

굵은 눈발이 날리는 2001년 초봄의 어느 아침, 홍제동에서 발생한 새벽 화재로 건물이 붕괴되어 콘크리트 잔해 속에 묻힌 소방관 6명은 끝내 가족과 동료들 품으로 돌아가지 못했다. 이 사건을 계기로 당시 소방관들의 열악한 근무 환경이 폭로되며 전 소방대원에게 방화복이 지급되었고, 근무 형태는 현재의 3교대 형태로 변경되었으며, 의무소방대가 창설되었기에 우리나라 소방의 역사와 소방관들의 처우는 홍제동 참사 이전과 이후로 나누어진다고 이야기된다. 그러나, 홍제동의 비극은 현재까지도 또 다른 소방관들의 비극으로 반복되고 있다. 소방 업무 중 공상자의 수는 매년 증가하는 추세이며, 소방관들의 희생과 죽음은 시민들의 일상에서 기형적으로 자리 잡았다.

Eujin Mansion, built in 1970 in the covered section of Hongje-cheon, has already been partially demolished for the construction of the Naebu expressway. Although there is no problem in terms of safety, it would not

be surprising if it was demolished and disappeared at any moment due to

socio-economic logic, and it might be one of the closest things to death. The

piloti of Eujin Mansion was designed to prevent enemy tanks from moving

southward by knocking down the building in case of the outbreak of the war, but

this is paradoxical considering that the fire accident in Hongje was caused by

the collapse of a concrete building. As an expression of the architectural will

to not lose what this society has and not to forget what has already collapsed, the firefighting cultural complex becomes a new use for Eujin Mansion.

1970년에 홍제천 복개 구간에 지어진 유진맨션(유진상가, 舊 유진맨숀)은 이미 내부순환로 건설을 위해 부분적으로 철거된 바 있으며, 안전상으로는 문제가 없지만 사회경제적인 논리로 어느 순간 철거되어 사라져도 놀랍지 않을, 죽음에 가장 가까운 존재이다. 이러한 유진맨션의 필로티는 유사시 건물을 무너뜨려서 적 전차의 남하를 막기 위해 고안되었으나, 이는 홍제동 화재 사고가 노후화된 콘크리트 건물이 무너져서 발생한 점을 생각한다면 역설적이다. 이 사회가 품고 있는 것들을 잃지 않고, 이미 무너진 것들을 잊지 않기 위한 건축적 의지의 표명으로서 소방문화단지를 유진맨션의 새로운 쓰임으로 제안한다.

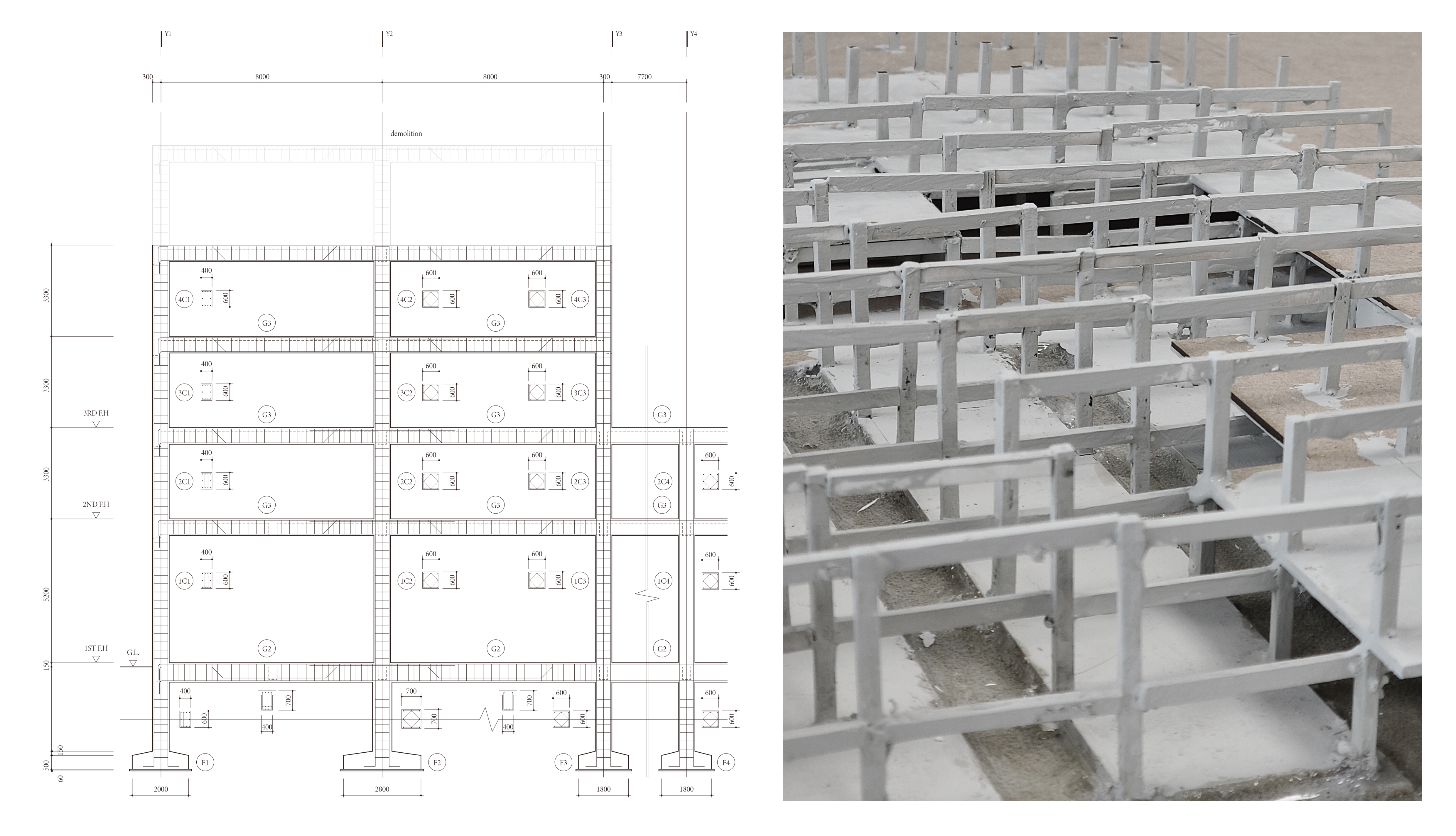

Remodeling is a consciousness of the temporary as well as a consciousness of the permanent, and there was no discourse on what to keep and what to remove in Eujin Mansion. The dedicated life of firefighters, which is not revealed in everyday life, is consistent with the Hongje-cheon; which was called Moraenae because water permeates into the sand and flows invisible, and the Eujin Mansion, in that they support the lives of citizens not to collapse.

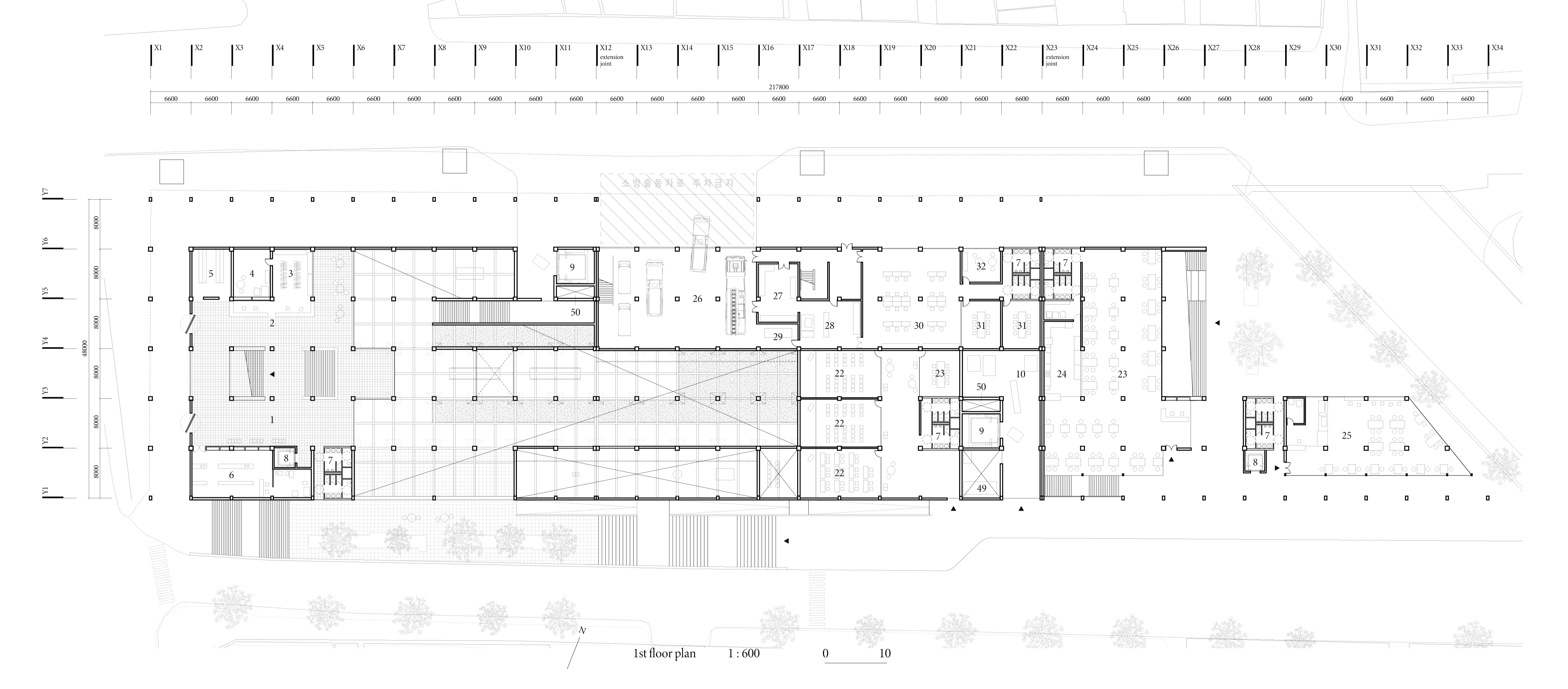

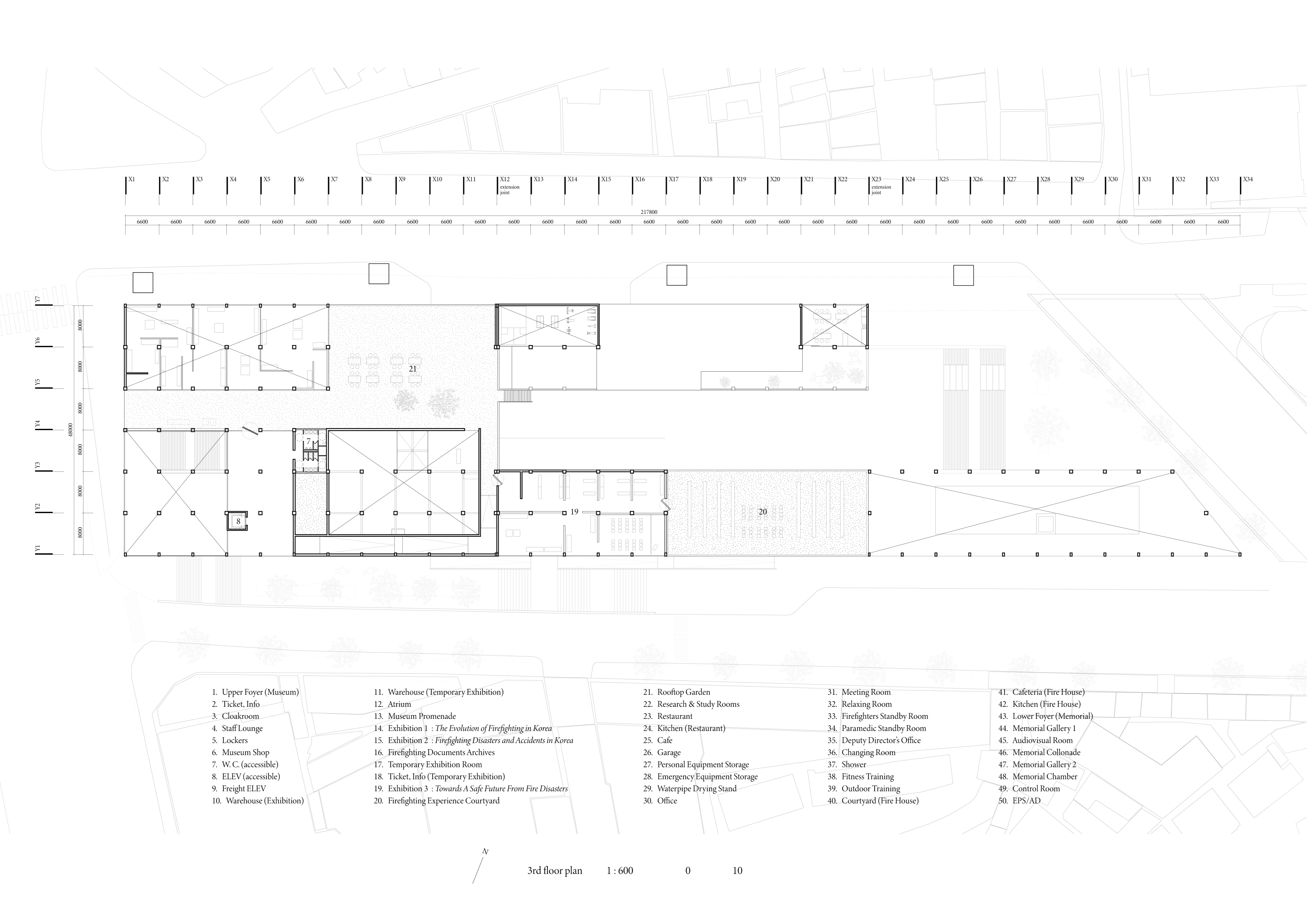

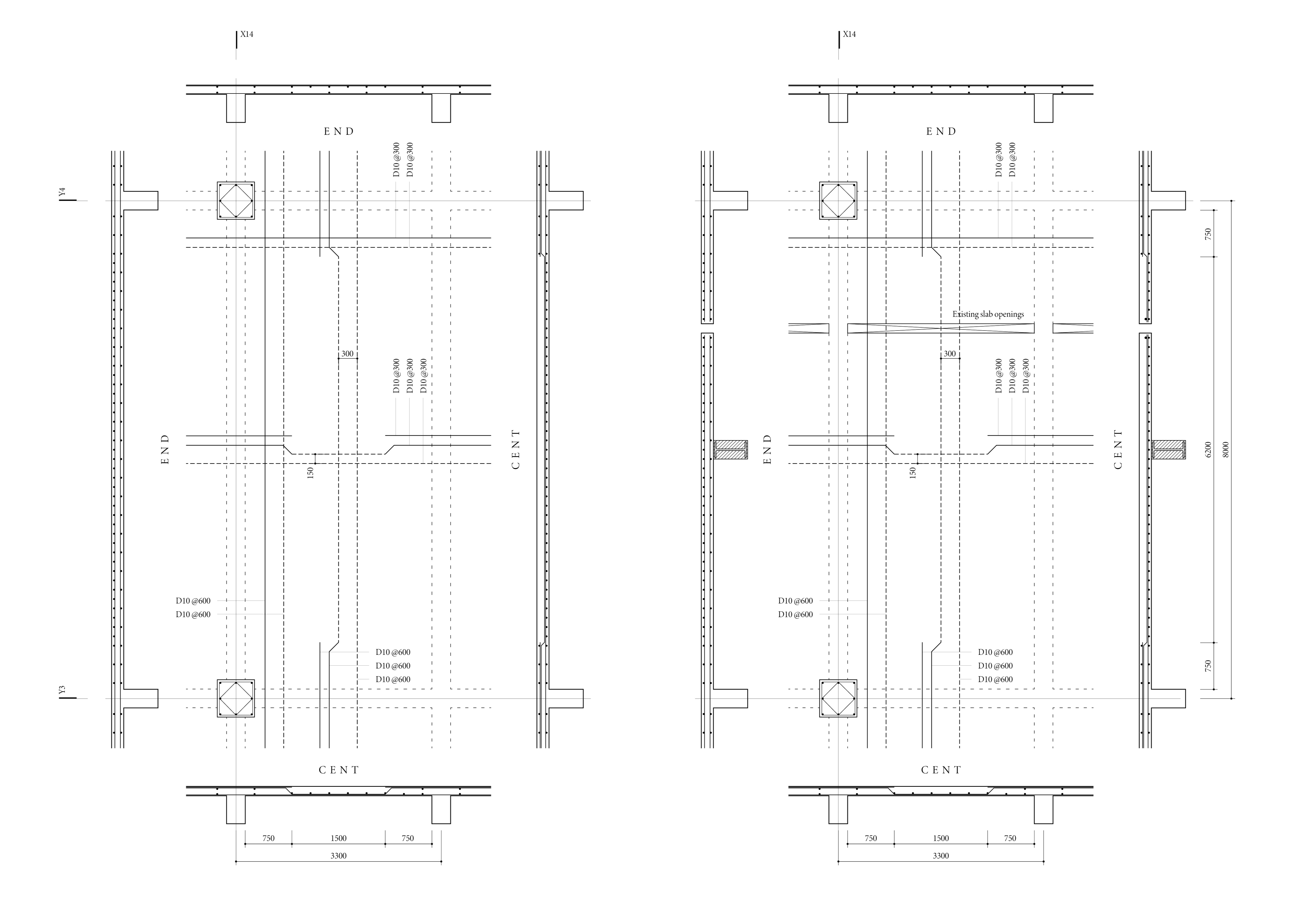

In this respect, the discourse on the remodeling of the firefighting cultural complex is to reveal the pure structure by removing the skin of the existing building and to develop a continuous narrative about firefighting within the primitive structure. This is to recreate the rahmen structure characteristics of the existing building through new elements and an unprecedented spatial composition. The one-way slab of the existing building was selectively removed to merge the existing two floors into one, or the south piloti was raised to create a new space, as it needed a flexible space suitable for new uses such as a memorial, a museum, and a fire station, away from the existing program. The non-bearing wall that separated the existing residential-commercial complex program is removed, and the concrete rahmen structure, which has been cut with various traces and time, finally takes control of the overall atmosphere in the renewed space. The removed skin is replaced with a translucent glass curtain wall. The translucent skin implicitly reveals the Hongje disaster and the dedication of the firefighters, which were hidden behind the scenes, and is a metaphorical connotation of the Moraenae flowing under the site.

리모델링은 일시적인 것에 대한 의식인 동시에 항구적인 것에 대한 의식으로, 유진맨션에서 무엇을 남기고 무엇을 제거할지에 대한 담론은 부재하다. 소방관들의 헌신적인 삶은 일상에서 잘 드러나지 않지만 시민들의 삶이 무너지지 않도록 지지하고 있다는 점에서, 물이 모래에 스며들어 보이지 않게 흐른다고 하여 ‘모래내’라 불렸던 현 홍제천의 모습과 그 상부에 건축된 유진맨션의 모습과 상통한다.

이러한 점에서 착안한 소방문화단지의 리모델링 담론은 기존 건물의 표피를 제거하여 순수한 골격을 드러내고, 그 원시적 구조 속에서 소방에 대한 서사를 전개하는 것에 있다. 이는 새로운 요소들과 전무했던 공간적 구성을 통해 기존 건물이 가지고 있었던 라멘조의 특성을 재창조하는 것이다. 기존 프로그램인 주상복합에서 벗어나 메모리얼, 박물관, 소방서라는 새로운 쓰임에 맞는 유연한 공간이 필요하기에, 기존 유진맨션의 일방향슬래브는 선택적으로 제거되어 기존 2개 층이 하나로 합쳐지거나 남쪽 필로티가 높아지는 등 새로운 공간이 형성된다. 기존 주상복합 프로그램을 구분해주었던 비내력벽은 제거되며, 다양한 흔적과 시간이 베인 콘크리트 라멘조 골격은 비로소 새로운 공간 속에서 전체의 분위기를 장악한다. 제거된 기존 표피는 반투명한 유리 커튼월로 대체된다. 반투명한 외피는 이면 속에 감추어져 있었던 홍제동 참사와 소방관들의 헌신을 은연중에 드러내며, 대지 아래로 흐르는 ‘모래내’의 은유적 함의이다.

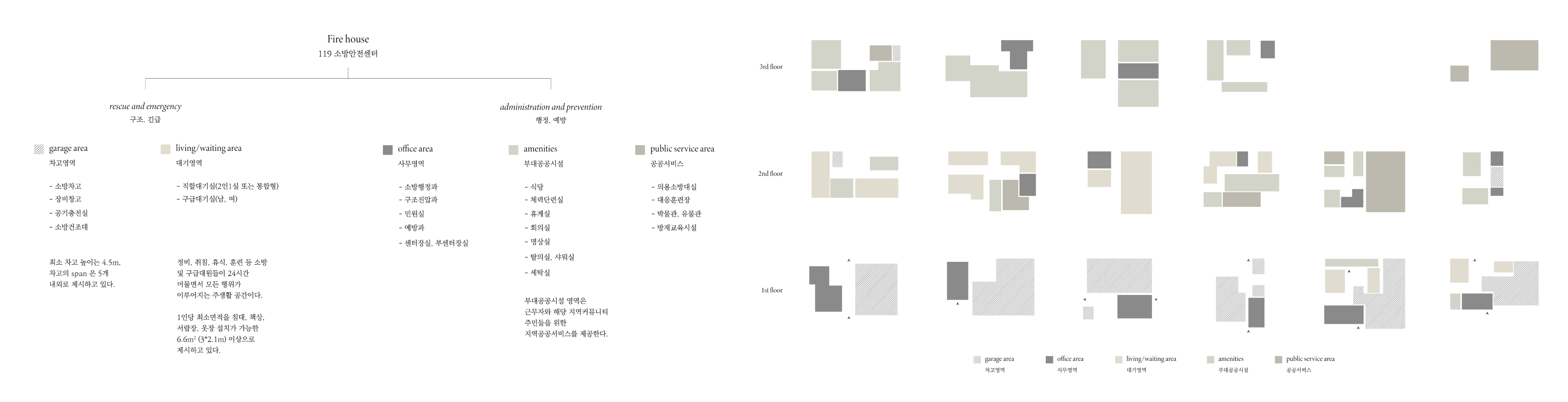

The firefighting cultural complex consists of three programs related to firefighting; a firefighting museum, a firehouse, and a memorial to commemorate firefighters who lost their lives, including the Hongje accident.

소방문화단지는 소방과 관련된 세 프로그램, 소방박물관, 소방안전센터, 그리고 홍제동 참사를 비롯한 순직 소방관들을 추모할

수 있는 메모리얼로 구성된다.

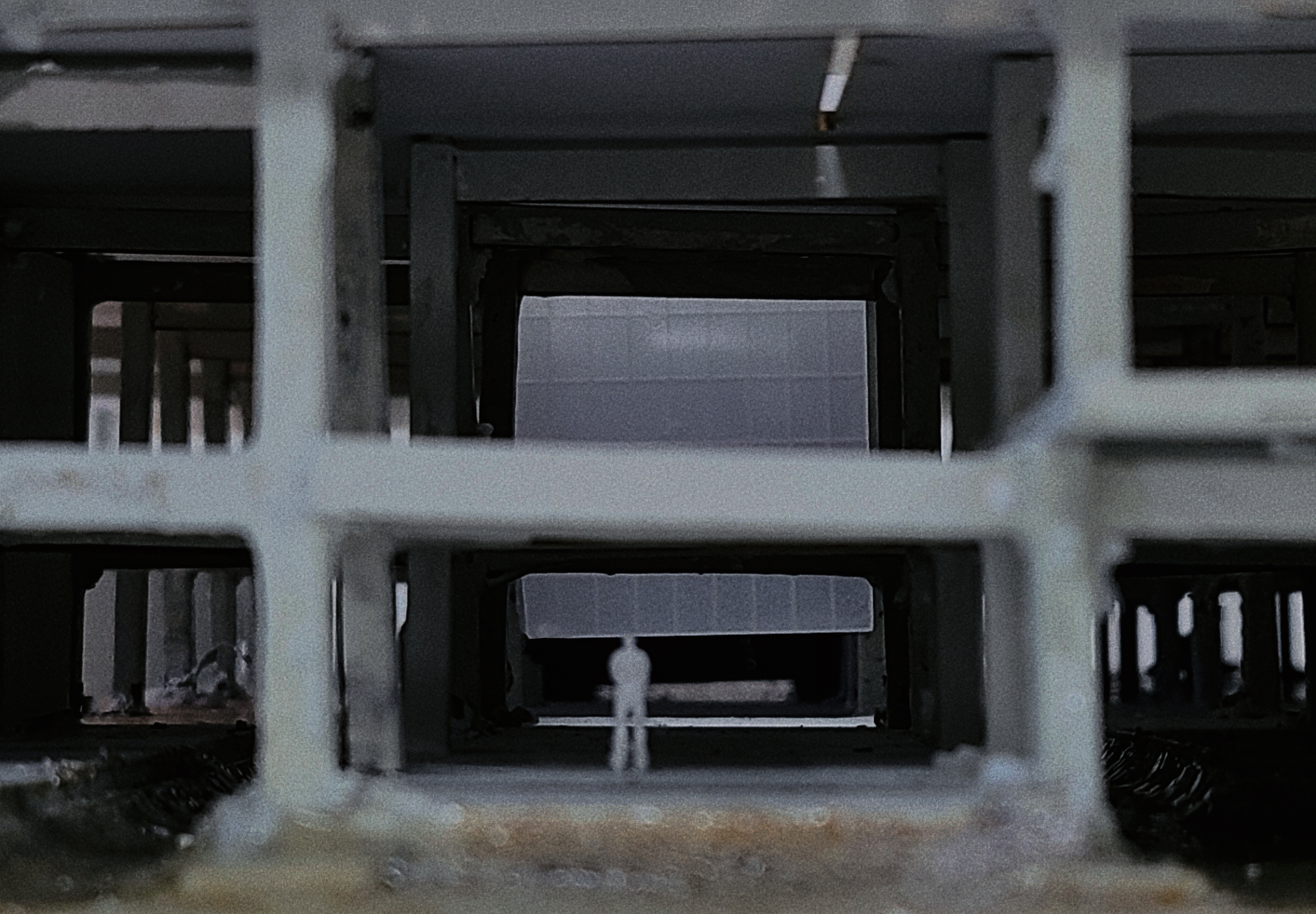

The idea behind the memorial is to confine light to create a poetic and introverted space, but paradoxically, light serves as the main element of the atmosphere and remembrance of the space in each component of the memorial. The concrete bricks that consist of the memorial gallery and the scattering of light allude to the beginning of the Hongje accident and the dissolution of firefighters’ lives. The water flowing between the concrete colonnades forms a transparent mirror surface on the soft sandbank and becomes a place where citizens can look back on the tragic deaths of firefighters. The concrete foundation engraved with splash traces of water gives a sense of tension to focus on the remembrance by capturing the flow of time. The space of requiem extends vertically through a void and is visually connected to exhibition 2 of the firefighting museum on the second floor. The memorial chamber, located at the end of the memorial, is acoustically connected to the upper firehouse, Naebu expressway, and Segeomjeong-ro through a small void in the slab. Auditory stimuli, such as the sirens of fire trucks, are maximized in a space where light is limited, and let us reflect on the difficulties of firefighters who are invisible behind the scenes.

메모리얼 이면의 아이디어는 시적이고 내향적인 공간을 만들기 위해 빛을 제한하는 것이나, 역설적으로 빛은 메모리얼의 각 구성에서 공간의 분위기와 추모의 주된 요소로 작용한다. 메모리얼 갤러리를 구축하는 콘크리트 벽돌과 그 사이로 개입되는 빛의 산란은 홍제동 사고의 시작, 즉 건물의 무너짐 및 소방관들의 삶의 해체를 암시한다. 콘크리트 열주 사이로 흐르는 물은 은은한 모래톱 위에 투명한 거울 표면을 형성하며 시민들이 소방관들의 비극적 죽음을 되돌아볼 수 있는 장소가 된다. 기존 모래내의 물자국이 새겨진 콘크리트 기초는 세월의 흐름을 담아내기에 추모에 집중할 수 있는 긴장감을 부여한다. 추모의 공간은 특정 부분에서의 보이드를 통해 수직적으로 확장되며, 2층의 소방박물관 제2전시실과 시각적으로 연결된다. 메모리얼의 끝에 위치한 충혼관은 슬라브의 작은 보이드를 통해 상부의 소방안전센터 및 세검정로, 내부순환로와 청각적으로 연결된다. 소방차들의 출동 사이렌 소리를 위시한 청각적 자극들은 빛이 제한된 공간 속 극대화되며, 이면에 보이지 않는 소방관들의 고충에 대해 되돌아보게 한다.

The central staircase leading from the memorial zone leads to the main entrance on the first floor and the Firefighting Museum on the second floor. After coming up to the second floor, the atrium of the firefighting museum is located, a space filled with light that contrasts with the memorial in the basement. The slabs of the existing building were removed to expand vertically, but some of the beam structures were not removed to reveal changes in light over time. Exhibition 1 deals with the history and development of firefighting in Korea, while exhibition 2 is an outdoor exhibition hall dealing with incidents and accidents in the history of firefighting. It is the same as the atrium in that it is a vertically expanded space while maintaining the existing columns. However, the difference in space is that exhibition 2 is a completely visually open outdoor space, while the atrium is an indoor space surrounded by an opaque film. The ramp surrounding exhibition 2 leads to exhibition 3 on the 3rd floor.

지하에 위치한 메모리얼에서 이어지는 중앙 계단은 1층의 주 출입현관 및 2층의 소방 박물관으로 이어진다. 계단을 통해 2층으로 올라오면 소방 박물관의 아트리움이 위치하며, 지하의 메모리얼과 대조되는 빛으로 가득 찬 공간이다. 기존 유진맨션의 3층과 4층 슬래브를 제거하여 수직적으로 확장시키되, 제거되지 않은 일부 보 구조들은 시간에 따른 빛의 변화를 드러낸다. 제1전시실은 우리나라 소방의 역사와 발전에 대해 다루고 있으며, 제2전시실은 대한민국 소방역사의 사건사고를 다루는 야외 전시실이다. 기존 유진맨션의 기둥들을 유지하면서 수직적으로 확장된 공간이라는 점은 아트리움과 동일하지만, 아트리움이 불투명한 막으로 둘러싸여 있는 실내 공간이라면, 제2전시실은 시각적으로 완전히 열려있는 실외 공간이라는 점이 공간의 차이를 만든다. 제2전시실을 감싸는 경사로는 소방안전체험을 다루는 3층의 제3전시실로 연결되며, 홍제 소방안전센터와 밀접한 연계가 이루어지는 체험형 전시실이다.

Hongje firehouse is located in the north of the

complex. Sufficient open space was secured in front of the fire garage to

consider dispatch routes through three inspection roads, and some of the

existing pilotis were removed and reinforced by steel beams so that fire trucks

and ambulances could rotate freely in an emergency. The personal equipment room

and the emergency equipment room were placed adjacent to the fire truck garage,

and the dispatch stairway accessing the garage from the second floor was

partitioned to enable quick dispatch even in an emergency in which minutes and

seconds are raced. Waiting rooms were organized into two-person rooms, and the

physical training room and outdoor training area were planned so firefighters could improve their physical strength.

홍제 소방안전센터는 소방문화단지 북쪽에 위치하며, 전시에 시민들을 지키기 위해 전차의 방어진지 역할을 수행할 목적이었던 5m 높이의 필로티는 이제 평시에 시민들의 일상을 지키는 소방차들의 차고가 된다. 소방차고 앞에 충분한 전면 공지를 확보하여 세검정로를 통한 출동 동선을 고려하였고, 기존 필로티 기둥은 일부 제거 후 철골 보강을 통해 긴급 상황 시 소방차 및 구급차의 회전에 무리가 없도록 하였다. 개인장비실과 응급장비실은 소방차고에 인접 배치하였고, 2층에서 차고로 접근하는 출동 계단은 분 초를 다투는 긴급 상황 속에서도 빠른 출동이 가능하게 구획하였다. 진압대기실과 구급대기실은 남녀 구분하여 2인 1실로 편성하였으며, 체력단련실과 야외훈련장은 소방관들이 기초 체력을 증진할 수 있도록 계획하였다.